老赖限制出行是白痴做法(老赖出行受限引争议做法存疑)

老赖限制出行是白痴做法?出行受限引争议,做法存疑

本文将深入探讨“老赖”出行受限政策的争议性,分析这一措施是否合理,以及其背后的社会影响和法律依据。近年来,限制失信被执行人(俗称“老赖”)出行成为法院执行的重要手段,但这一做法却引发了广泛讨论。有人认为这是对老赖的有力惩戒,有人则直言这是“白痴做法”,缺乏人性化考量。本文将从政策背景、实施效果、公众反应以及法律与伦理的平衡等多个角度,全面剖析这一现象,试图为读者呈现一个客观的视角,帮助大家理解这一备受争议的做法是否存在改进空间。

1. 老赖出行受限政策的背景

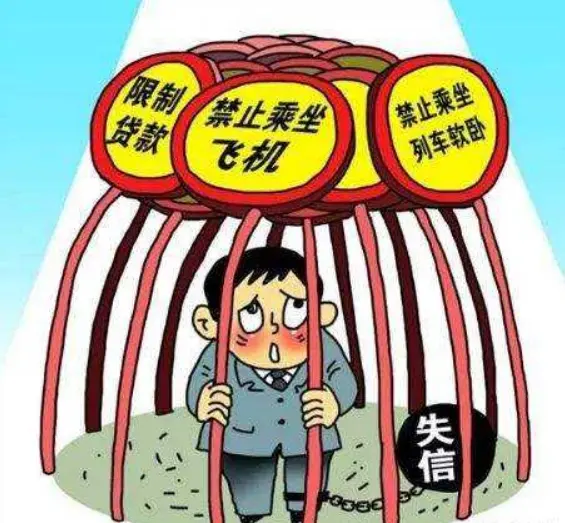

近年来,随着社会信用体系的不断完善,失信被执行人(即“老赖”)的惩戒措施日益严格。限制出行作为一种常见的执行手段,旨在通过限制老赖乘坐飞机、高铁等交通工具,迫使其履行法院判决的债务义务。这一政策最早源于最高人民法院发布的《关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》,明确了对失信被执行人进行“高消费限制”的法律依据。

政策的初衷是为了维护司法权威,保障债权人的合法权益。然而,限制出行不仅仅影响老赖的日常出行,有时甚至会波及到其家庭成员或工作安排,引发了关于政策合理性的讨论。尤其是对于一些因特殊原因无法还债的人群,这一措施是否过于“一刀切”,也成为公众关注的焦点。

1.1 政策出台的初衷

限制老赖出行的政策,其核心目的是通过生活上的不便,促使失信人尽快履行债务。例如,限制乘坐飞机和高铁,让老赖在出行时感受到“社会压力”,从而主动还款。这种方式被认为是一种非直接的经济制裁,能够有效打击失信行为。

此外,政策的另一层意义在于警示作用。通过公开失信人名单和限制措施,提醒社会大众重视信用,避免类似失信行为的发生。然而,政策的实施效果是否真如预期,仍需进一步探讨。

1.2 法律依据与执行方式

根据《中华人民共和国民事诉讼法》和相关司法解释,法院有权对拒不履行生效判决的被执行人采取限制消费措施,包括限制其“高消费行为”。执行方式上,通常由法院将失信人信息录入全国信用信息共享平台,与航空、铁路等部门联动实施限制。

然而,这种执行方式在实际操作中也存在一些问题。例如,部分失信人可能因信息录入错误而被误限,或者因系统更新不及时导致限制解除滞后,这些都为政策的公平性蒙上了一层阴影。

2. 出行受限的效果:有效还是无效?

从表面上看,限制老赖出行的确起到了一定的作用。根据最高人民法院发布的数据,近年来,通过限制高消费措施,部分失信人主动履行了债务,甚至有不少人在被限制后选择与债权人协商还款。这似乎证明了政策对“债务清偿”的促进作用。

然而,数据背后也隐藏着另一面。对于一些经济能力有限的老赖来说,限制出行并不能直接解决其还债能力问题,反而可能加剧其生活困境。此外,部分老赖通过借用他人身份信息或选择其他交通方式,规避了限制措施,使得政策效果大打折扣。

2.1 政策促成债务清偿的案例

在一些成功的案例中,限制出行确实发挥了作用。例如,某失信人在被限制乘坐高铁后,无法参加重要商务会议,最终选择与债权人达成和解,偿还了部分债务。这种案例被广泛宣传为政策成功的“典型案例”。

然而,这些案例往往只代表了一小部分失信人。对于那些本身经济拮据、甚至无固定收入的老赖,限制出行并不能从根本上解决问题,反而可能让他们更加“破罐破摔”。

2.2 规避限制的现象

值得注意的是,限制出行措施并非无懈可击。一些老赖通过使用他人身份证购买车票,或选择不受限制的交通工具(如长途汽车),成功绕过了政策约束。这种现象表明,单纯依靠限制出行来惩戒老赖,可能存在“执行漏洞”。

此外,限制措施还可能对失信人的家庭成员造成间接影响。例如,孩子无法随父母乘坐高铁出行,影响正常的学习和生活,这也引发了关于政策人性化的讨论。

3. 公众反应:支持与反对的声音

对于老赖出行受限的政策,公众的看法呈现两极分化。一部分人认为这是对失信行为的有效惩戒,支持通过“强制手段”维护社会公平;而另一部分人则直言这是“白痴做法”,缺乏对个体情况的考量,过于机械化。

在社交媒体和论坛上,不少网友分享了因出行受限而导致的尴尬经历,例如无法探望病重亲人或错过重要工作机会。这些真实案例引发了公众对政策合理性的质疑,也让“人性化执行”成为讨论的焦点。

3.1 支持者的观点

支持者认为,失信行为是对社会规则的挑战,必须通过严厉措施加以惩戒。限制出行作为一种非暴力手段,能够有效打击老赖的“侥幸心理”,同时也为债权人争取到了一定的权益。

此外,支持者还指出,政策并非针对所有债务人,而是仅适用于拒不履行法院判决的失信人。因此,这种措施具有一定的“针对性”,并非“一刀切”。

3.2 反对者的批评

反对者则认为,限制出行是一种“白痴做法”,未能从根本上解决债务问题,反而可能加剧社会矛盾。例如,一些失信人因经济困难而无法还债,限制其出行只会让其生活更加艰难,甚至可能引发“极端行为”。

此外,反对者还指出,政策在执行过程中缺乏灵活性。例如,对于因重大疾病或紧急情况需要出行的失信人,是否可以临时解除限制?这些问题都亟待解决,以避免政策沦为“形式主义”。

4. 法律与伦理的平衡:政策改进的方向

限制老赖出行作为一种惩戒措施,其法律依据毋庸置疑,但其在执行过程中暴露出的问题,也凸显了法律与伦理之间平衡的必要性。如何在维护司法权威的同时,兼顾人性化考量,是政策制定者和执行者需要思考的问题。

从长远来看,单纯依靠限制出行等措施,难以根治失信问题。社会信用体系的建设需要多方协作,包括完善债务人救助机制、加强信用教育等,才能从根本上减少“失信现象”。

4.1 增加政策灵活性

为避免“一刀切”的执行方式,建议在限制出行政策中增加一定的“灵活性”。例如,对于因紧急情况(如就医、丧事)需要出行的失信人,可通过申请临时解除限制,以体现政策的人性化一面。

此外,法院在执行限制措施前,应对债务人的经济状况和失信原因进行充分调查,避免将经济困难者与恶意逃债者混为一谈。这种分类管理的方式,或许能更好地平衡法律与伦理。

4.2 完善配套救助机制

对于因经济困难而无法还债的失信人,单纯的惩戒措施可能适得其反。建议建立完善的“债务救助机制”,通过法律援助、社会救助等方式,帮助其逐步摆脱困境,而不是一味施加压力。

同时,政府和相关部门应加强信用教育,从源头上减少失信行为的发生。只有多管齐下,才能真正实现社会信用的良性循环。

综合来看,限制老赖出行的政策在一定程度上促进了债务清偿,维护了司法权威,但其执行效果和合理性仍存在争议。部分公众直言这是“白痴做法”,反映了政策在人性化和灵活性上的不足。无论是支持者还是反对者,都希望看到一个更加公平、合理的执行方式。

未来,政策制定者需要在法律与伦理之间找到更好的平衡点,通过增加灵活性、完善救助机制等方式,让限制出行措施不再成为争议的焦点。只有这样,才能真正实现“社会信用”与“人性关怀”的双赢。